国際溶接技術者(IWE)コースについて

マテリアル生産科学専攻 生産科学コース

国際溶接学会(IIW)認定 国際溶接技術者(IWE)コース

1.国際溶接技術者とは?1)

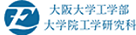

溶接技術は,素材から製品の組み立てに至るものづくりの中核を成す生産加工プロセスとして, 自動車,車両,船舶,機械,建築,橋梁,エネルギープラント等あらゆる製造業分野に浸透し活用されている. しかしながら,溶接技術は未だ完成された技術ではなく,対象とする素材の種類と形状によって適切な溶接法とそのパラメータを選択する必要があり,また,適切な前工程と後工程の処理,さらには適切な品質検査を実施しなければならない. そして,そこには必ず効率とコストを考慮に加える必要がある. このように,溶接技術は,適切な施工管理の下に初めて安心・安全で適正な溶接部が得られるのである.

図1 ISOで特殊工程として定義される溶接

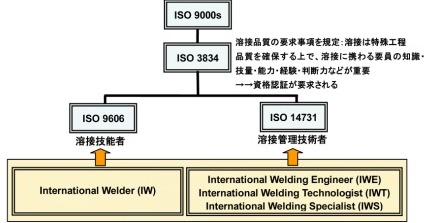

一方,国際発注・受注はもちろん,工場などの生産拠点のシフト,国境を越えた労働者の往来など, ヒトやモノの移動・交 流が急激に進展し,グローバルなものづくりが常識となりつつある. このような背景の下,あらゆるモノの品質や性能,技術を評価し,使用する上で国際的に整合した基準を整備することが急務となり, 品質マネジメントシステムを規定する国際標準ISO 9000sが発行された.

図3 溶接に関わる製造プロセスの品質管理

国際標準ISO 9000sでは,溶接は「その品質と性能を試験検査だけでは完全に検証することができない」特殊工程として定義され, このため「溶接部の品質を確保する方策と道筋を明らかにする」ISO 3834がさらに発行された. ISO 3834では,溶接施工法の事前確認や施工中の管理,試験・検査,工事記録の保管などが規定されるとともに, 工事に関わる溶接管理技術者・溶接技能者は製品として確保すべき品質レベルに応じた能力や技量を有している必要がある,ことが謳われている. これを保証するためにISO 14731「溶接管理-管理技術者の任務と責務」が発行され,品質管理上,溶接管理技術者が対応すべき項目が明記された(図2参照). なお,ISO 3834とISO 14731は,現在,JIS Z3400:1999とJIS Z3410:1999としてJIS規格にもなっている.

ISO 14731(JIS Z3410)では,溶接管理技術者をその職務範囲によって次の3つに分類している.

1,包括的技術知識を有する技術者

2,特定技術知識を有する技術者

3,基礎技術知識を有する技術者

このようなISOにおける溶接一連の規格発行に連動して,国際溶接学会(International Institute of Welding, IIW)がディプロマ資格(終身資格)として整備し,

1,IWE (International Welding Engineer) 工科系4年制大学卒以上

2,IWT (International Welding Technologist) 工業高等専門学校卒以上

3,IWS (International Welding Specialist) 高等学校卒以上

の各資格を1998年に制度化した.

これが国際溶接学会(IIW)によって認定される国際溶接技術者資格であり,2006年末現在,世界で34,000人以上,日本においても2,100人以上が取得している.

2.国際溶接学会(IIW)とは? 2)

国際溶接学会(IIW)は,世界全体にわたる溶接の科学的かつ技術的発展が急務であるという認識に基づき,13カ国に所属する溶接研究機関や学会によって1948年に設立されたものである. 以来,現在では,世界52カ国の溶接関連団体がメンバーとして所属するまでに発展し,世界中のIIW関連事務局で活動するスタッフは1,000人以上に達している.

IIWの目的は,溶接科学の体系化と溶接技術の発展ばかりではなく,開発途上国・地域を含む世界中の健康,安全,教育,訓練,資格,認証など溶接に関わるあらゆる課題に取り組み,それらを普及させることである.その他にも,IIWには「国際標準を体系的に作り上げる」という重要なミッションがあり,過去30年以上にわたりISOが発布してきた溶接標準のほとんどの技術基準を提供している. 1989年以降,IIWは,国際標準化機構の一つの役割を担うべく国際溶接標準の最終文案を提出する権限をISOによって認められている.

3.IIW国際溶接技術者資格の取得方法 1)

IIW国際溶接技術者資格を取得する方法として,標準コースと特認コースが整備されている. いずれも溶接工学・溶接技術を,溶接法・機器(モジュール1),材料・溶接性(モジュール2),設計・力学(モジュール3),施工・管理(モジュール4)の4分野に分類し,それら専門教育の履修時間とその知識の習得度が問われるものである.

標準コースでは,ATB (Approved Training Body)と呼ばれるIIWが認定した教育訓練機関に入学し,上記のIIW指針に基づいたカリキュラムに沿って教育をうけ,所定の履修時間(合計381時間以上)を修了後,日本ではJ-ANB(Authorized National Body of Japan,IIW資格日本認証機構)が実施する最終試験を受験し,合格すればIIW国際溶接技術者資格が与えられる.

本学接合科学研究所は,国内3校目のATB校として2008年10月に認定を受け,それに先立ち2008年度4月より,生産科学コースの大学院博士前期課程(修士課程)学生を対象とした国際溶接技術者(IWE)コースが開始された. ちなみに国内の他のATBは、JICA中部国際センター及びポリテクセンター兵庫である.

一方,特認コースは,学歴や職歴,経験などを書類とインタビューだけで審査し,必要条件を満足すれば,J-ANBにより実施される最終試験を受験できるシステムである. 標準コースで義務付けられているATBにおける履修を必要としないので,社会人のためのコースということもできる. なお,特認コースの必要条件の中に,受験前の6年間のうちで溶接関連の業務経験が4年以上,という条件があるので,大学院修了と同時に特認コースによってIIW資格を取得することはできない.

図3 ATBを設置する接合科学研究所

- IIW国際溶接技術者資格は,製造現場で必要とされる溶接工学・溶接技術に関わる個人の専門能力をIIW(公的第三者機関)が審査・認証したディプロマ資格(終身資格)である. 現在のところ,IIW資格がないからといって製造現場における溶接技術者として明確な不利はないが,グローバル化が進む中,生産拠点として進出した海外の法規・法令によって,あるいは海外発注元の指示・指令などによって,IIW資格者が必要とされる機会が増え,今後,益々その重要性が叫ばれるようになるものと予想される.

4.IIW国際溶接技術者資格を取得すると?

- IIWによるATB認定を受けた接合科学研究所に、IIW指針に基づく教育課程「国際溶接技術者(IWE)コース」が開設されている(2008年4月開講).

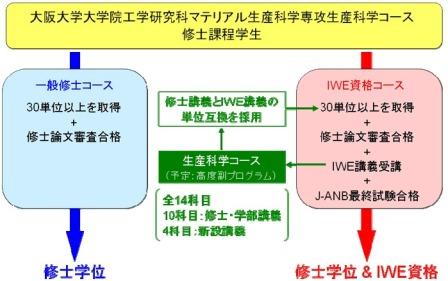

「国際溶接技術者(IWE)コース」の科目を履修しても前期課程(修士課程)の単位としては認定されないが,IIW国際溶接技術者(IWE)資格を取得するためにはその履修が必須である. ただし,前期課程の一部の講義,および本学工学部応用理工学科生産科学コース(学部)の一部の講義の履修をIWE資格取得に必要な履修項目に充当することができる. 「国際溶接技術者(IWE)コース」の全履修科目を修了し,前期課程2年生の秋ごろに予定されるJ-ANB最終試験に合格すれば前期課程修了時に修士の学位とIIW国際溶接技術者(IWE)の資格を同時に取得することが可能となる.

なお,2010年度から「国際溶接技術者(IWE)コース」が生産科学コース前期課程の大学院副プログラムにリンクされ,「国際溶接技術者(IWE)コース」の履修科目の大部分が前期課程の単位として直接認められるようになった.

5.マテリアル生産科学専攻生産科学コースにおける国際溶接技術者コース

- WEコース長 小溝裕一

コース幹事 田中学

または生産科学コース 平田好則 にお尋ねください。

6.不明な点などの問い合わせ

参考文献

1) 平田: IIW国際溶接技術者資格制度特認コース, 溶接学会誌, 75 (2006), No.1, pp.50-80.

2) C. Smallbone, et al: 国際溶接学会IIWによる溶接情報の普及とデジタルメディアの利用, 77 (2008), No.1, 17-21.

*以上、「マテリアル生産科学専攻生産科学コース 国際溶接学会(IIW)認定 国際溶接技術者(IWE)コースの開設について」(2008年4月4日・IWEコース開設ワーキンググループ作成)より転載、一部2010.2月現在の情報に変更

関連リンク